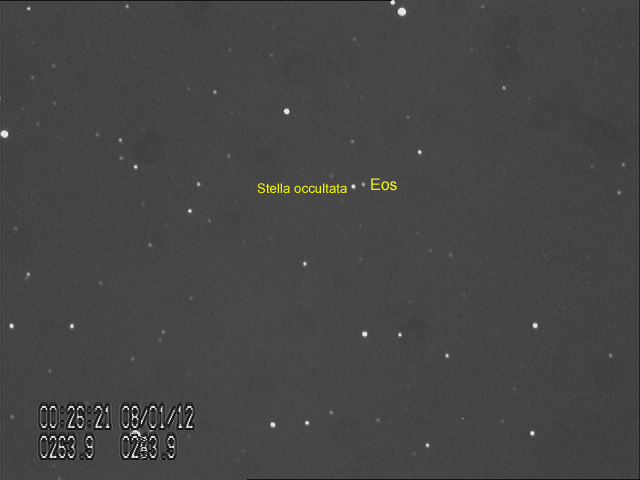

Se è vero il vecchio adagio “il buongiorno si vede dal mattino”, allora questo 2012 è doppiamente iniziato bene per il GAM, dal punto di vista delle occultazioni asteroidali. La notte fra il 7 ed l’8 gennaio (per esattezza pochi istanti prima delle 2h06m dell'8 gennaio) il GAM “al top” (nella persona del suo presidente, aiutato da Gabriele Tonlorenzi, e del più grande dei 3 telescopi sociali), ha osservato l’occultazione di una stellina di Orione, da parte dell’asteroide (221) Eos.(Quì a destra ripreso dall'altra equipe GAM formata da Michele Bigi e Giancarlo Bonatti, ed operante a Marina di Carrara: L'asteroide era in fase di avvicinamento alla stella, che arebbe poi occultato quaranta minuti dopo. Il tempo indicato sul frame video è in TU, Tempo Universale, ovvero l'ora di Greenwich, convenzionale riferimento per tutte le osservazioni astronomiche)

Dicevamo doppiamente perché il nome dell’asteroide, Eos, deriva dalla dea dell’aurora nella mitologia greca. Si, proprio colei di cui, leggendo Omero, abbiamo spesso sentito dire “dalle dita rosate”, o colei che ogni mattino muore uccisa dal Sole, che disperatamente cerca di rivederla, secondo l’allegoria del mito di Orfeo cui è stato impossibile riguardare l’amata moglie Euridice (protagonista, quando si dice il caso..., anch'essa di una occultazione positiva GAM dello scorso novembre). Molti ricorderanno che il volgersi di Orfeo/Sole per riveder l'amata moglie Euridice/Eos prima di essere usciti dall’Ade, fu la causa per cui la perdette per sempre, a simboleggiare come appunto non possano essere visibili contemporaneamente nel cielo il colore dell’Aurora ed il Sole.

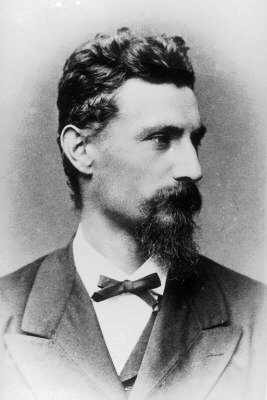

L’occultazione dell'altra notte è stata, anche dal punto di vista culturale e non solo astronomico, molto particolare. A cominciare dall’asteroide che ha nascosto, occultandola per 6,72 secondi la stellina. Venne scoperto da Johann Palisa, astronomo austriaco, il 18 gennaio 1882 (quasi esattamente quindi 130 anni fa) da Vienna, che con tale nome beneaugurante volle salutare il nuovo  osservatorio astronomico di

osservatorio astronomico di Vienna, profondamente ingrandito 2 anni prima, augurandogli un avvenire radioso. Palisa (1848-1925, nella foto a sinistra in una immagine di pochi anni dopo la scoperta di Eos) era stato fino ad un paio di anni prima direttore dell’osservatorio astronomico della marina austriaca a Pola (in Istria), ed aveva accettato il trasferimento a Vienna, in un ruolo subalterno, pur di poter utilizzare, come semplice assistente, il rifrattore da 67 cm dell’osservatorio di Vienna, allora il più grande telescopio del mondo. Si narra che spesso convincesse gli altri assistenti a restarsene tranquillamente a letto, offrendosi di fare anche il loro lavoro, pur di poter essere solo nelle sue ricerche e poter osservare (oltre agli oggetti comandati) altri oggetti a suo piacimento. Anche con questo stratagemma riuscì a scoprire complessivamente 94 asteroidi, alcuni dei quali peculiari: (153) Hilda ed appunto (221) Eos, capostipiti di due famiglie asteroidali, ed anche (243) Ida (uno dei pochi asteroidi di cui abbiamo foto ravvicinate, prese da sonde, e caratteristico per la presenza della sua piccola “luna” Dactyl – vedi foto qui a lato). Palisa era un tipo alquanto “originale”: fra l’altro partecipò alla missione franco-tedesca per l’osservazione dell’eclisse totale di Sole del 6 maggio 1883, visibile dal Pacifico, su un atollo, Carolina, da cui prende nome uno degli asteroidi scoperti da Palisa al suo ritorno a Vienna. In tale missione si tentò inutilmente di poter osservare un ipotetico pianeta Vulcano, che l’astronomo francese Le Verrier aveva ipotizzato dovesse essere presente fra il Sole e Mercurio per spiegare un’anomalia dell’orbita di questo pianeta. Proprio quella anomalia (l'avanzamento del Perielio di Mercurio) che qualche anno dopo Einstein dimostrò essere frutto dei moti relativistici, di cui tale fenomeno si rivelò appunto una primissima prova. E’ storico l’aneddoto che per fin

Vienna, profondamente ingrandito 2 anni prima, augurandogli un avvenire radioso. Palisa (1848-1925, nella foto a sinistra in una immagine di pochi anni dopo la scoperta di Eos) era stato fino ad un paio di anni prima direttore dell’osservatorio astronomico della marina austriaca a Pola (in Istria), ed aveva accettato il trasferimento a Vienna, in un ruolo subalterno, pur di poter utilizzare, come semplice assistente, il rifrattore da 67 cm dell’osservatorio di Vienna, allora il più grande telescopio del mondo. Si narra che spesso convincesse gli altri assistenti a restarsene tranquillamente a letto, offrendosi di fare anche il loro lavoro, pur di poter essere solo nelle sue ricerche e poter osservare (oltre agli oggetti comandati) altri oggetti a suo piacimento. Anche con questo stratagemma riuscì a scoprire complessivamente 94 asteroidi, alcuni dei quali peculiari: (153) Hilda ed appunto (221) Eos, capostipiti di due famiglie asteroidali, ed anche (243) Ida (uno dei pochi asteroidi di cui abbiamo foto ravvicinate, prese da sonde, e caratteristico per la presenza della sua piccola “luna” Dactyl – vedi foto qui a lato). Palisa era un tipo alquanto “originale”: fra l’altro partecipò alla missione franco-tedesca per l’osservazione dell’eclisse totale di Sole del 6 maggio 1883, visibile dal Pacifico, su un atollo, Carolina, da cui prende nome uno degli asteroidi scoperti da Palisa al suo ritorno a Vienna. In tale missione si tentò inutilmente di poter osservare un ipotetico pianeta Vulcano, che l’astronomo francese Le Verrier aveva ipotizzato dovesse essere presente fra il Sole e Mercurio per spiegare un’anomalia dell’orbita di questo pianeta. Proprio quella anomalia (l'avanzamento del Perielio di Mercurio) che qualche anno dopo Einstein dimostrò essere frutto dei moti relativistici, di cui tale fenomeno si rivelò appunto una primissima prova. E’ storico l’aneddoto che per fin anziarsi la propria partecipazione ad una successiva missione nell’Africa meridionale per l’eclisse di Sole del 29 agosto 1886, Palisa mise “in vendita” il nome da attribuire ad un asteroide da lui appena scoperto. La proposta non ebbe fortuna ed il nostro non potè partecipare alla spedizione.

anziarsi la propria partecipazione ad una successiva missione nell’Africa meridionale per l’eclisse di Sole del 29 agosto 1886, Palisa mise “in vendita” il nome da attribuire ad un asteroide da lui appena scoperto. La proposta non ebbe fortuna ed il nostro non potè partecipare alla spedizione.

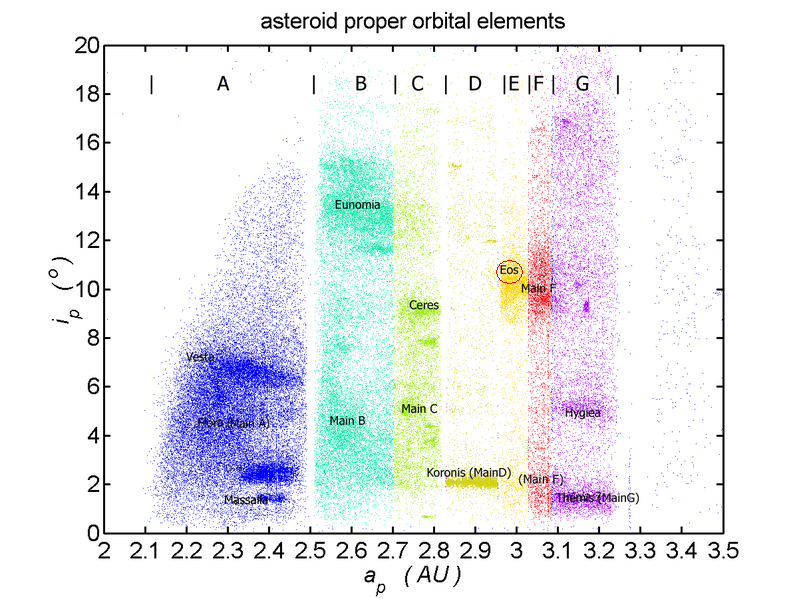

Come accennavamo Eos è anche il “capostipite” di una famiglia di asteroidi, che da lui prende nome, e che conta attualmente circa 4400 oggetti delle più svariate dimensioni (fra i quali anche l'asteroide 661 Cloelia, omonimo della socia n° 3 del GAM) . Si chiamano famiglie di asteroidi, alcuni sottoinsiemi dello sterminato numero di asteroidi, che si caratterizzano per orbite molto simili fra loro (dal punto di vista della distanza dal Sole, per periodo di rivoluzione e forma delle loro orbite, dell’inclinazione delle orbite stesse rispetto al piano medio di tutti i pianeti, ma anche per caratteristiche spettrali – cioè di composizione chimica). Tali famiglie di asteroidi vennero interpretate per la prima volta nel 1918 dall’astronomo giapponese Hirayama come frutto dello scontro nello spazio di due asteroidi preesistenti, che si erano frantumati in tale scontro ed i cui frammenti continuavano ad orbitare conservando grossomodo l’orbita iniziale dei due corpi. Hirayama avanzò allora questa ipotesi studiando tre gruppi di asteroidi, uno dei quali era proprio la famiglia di Eos di cui si conoscevano allora solo 14 componenti. L’ipotesi di Hirayama si è rivelata poi corretta ed oggi conosciamo almeno una trentina di famiglie asteroidali. Dobbiamo quindi pensare ad Eos come il “frammento” più grande residuato da un immane scontro cosmico, nel cui urto si sono liberate anche temperature che hanno in parte fuso i materiali degli asteroidi (studi spettroscopici e, come vedremo su meteoriti, dimostrano che devono essere state raggiunte temperature anche superiori ai 1500 °C).

La figura qui a lato mostra tutti gli asteroidi noti al 2005, posti in un diagramma che individua ogni asteroide riportandone sull'asse x essenzialmente la distanza media dal Sole (per l'esattezza il semiasse maggiore) e sull'asse y l'inclinazione, in gradi, sul piano dell'orbita della Terra e dei principali pianeti (Eclittica). E' evidente una distribuzione non casuale delle orbite asteroidali, ma come ci siano degli stretti grossi "buchi" verticali (lacune di Kirkwood) in cui non compare nessun asteroide con quegli elementi orbitali, e come si evidenzino, al contrario, degli "addensamenti" in corrispondenza di determinate condizioni orbitali. Indizio questo di una comune origine di quella famiglia di oggetti. La famiglia di Eos (cerchiata) orbita ad una distanza media di 450 milioni di km dal Sole (3 UA), con piano orbitale mediamente inclinato di 10° rispetto all'Eclittica e con orbite relativamente poco ellittiche compiute con periodi intorno ai 5 anni. La distribuzione dei corpi della famiglia di Eos, indica che lo scontro che l’ha prodotta deve essere avvenuto all’incirca 1-2 miliardi di anni fa ed avere coinvolto un asteroide "genitore" di circa 240 km di diametro che è stato colpito, dall'alto, da un altro oggetto di almeno 70-80 km . In tale tipo di scontro tendenzialmente i corpi più pesanti si dispongono, una volta "ripresisi" dall'urto, un poco più vicini al Sole dei corpi meno massicci. Per giunta in quella zona entrano in ballo anche fenomeni di risonanza con l’orbita di Giove che contribuiscono a disperdere ed ad aggregare in orbite particolari i corpi liberatesi al momento dell’impatto. Ed uno studio del 2003, pubblicato su Astronomy & Astrophisic, si spinge ancora più in la, mostrando forti evidenze di una marcata similitudine fra lo spettro di Eos e quello di alcune meteoriti insolite ritrovate sulla Terra, in particolare sulla pietra Divnoe ritrovata in Russia e presente sul mercato dei collezionisti di meteoriti. Onde ragion per cui, con “solo” 1000,00 € potete, se volete, portarvi a casa un pezzo dell’asteroide che ha dato origine ad Eos ed alla sua famiglia asteroidale! Come è possibile questo? In realtà al momento dell’impatto i frammenti si sono sparsi in tutte le direzioni ed a velocità diverse, fra cui quelle inidonee a far rimanere i frammenti in orbita a quella distanza, ma lanciandoli verso l’esterno e l’interno del Sistema Solare. In una lenta caduta verso il Sole, capita quindi che alcuni di questi frammenti cadano sulla Terra, o su altri corpi maggiori del Sistema Solare. Conosciamo meteoriti provenienti, ad esempio, dall’asteroide Vesta, ma anche da Marte. dalla Luna ecc. Ecco qui accanto uno dei frammenti posti in vendita sul mercato (specialmente in USA; Australia e Sud Africa molto attivo) dei meteoriti. Il cubetto accanto è di 1cm per ogni lato. (La pietra è stata tagliata con una fresa per mostrare l'interno, ed anche per ottenerne numerose sezioni di poco più di un millimetro di spessore che sono quelle che normalmente si incontrano sul mercato dei meteoriti).

La figura qui a lato mostra tutti gli asteroidi noti al 2005, posti in un diagramma che individua ogni asteroide riportandone sull'asse x essenzialmente la distanza media dal Sole (per l'esattezza il semiasse maggiore) e sull'asse y l'inclinazione, in gradi, sul piano dell'orbita della Terra e dei principali pianeti (Eclittica). E' evidente una distribuzione non casuale delle orbite asteroidali, ma come ci siano degli stretti grossi "buchi" verticali (lacune di Kirkwood) in cui non compare nessun asteroide con quegli elementi orbitali, e come si evidenzino, al contrario, degli "addensamenti" in corrispondenza di determinate condizioni orbitali. Indizio questo di una comune origine di quella famiglia di oggetti. La famiglia di Eos (cerchiata) orbita ad una distanza media di 450 milioni di km dal Sole (3 UA), con piano orbitale mediamente inclinato di 10° rispetto all'Eclittica e con orbite relativamente poco ellittiche compiute con periodi intorno ai 5 anni. La distribuzione dei corpi della famiglia di Eos, indica che lo scontro che l’ha prodotta deve essere avvenuto all’incirca 1-2 miliardi di anni fa ed avere coinvolto un asteroide "genitore" di circa 240 km di diametro che è stato colpito, dall'alto, da un altro oggetto di almeno 70-80 km . In tale tipo di scontro tendenzialmente i corpi più pesanti si dispongono, una volta "ripresisi" dall'urto, un poco più vicini al Sole dei corpi meno massicci. Per giunta in quella zona entrano in ballo anche fenomeni di risonanza con l’orbita di Giove che contribuiscono a disperdere ed ad aggregare in orbite particolari i corpi liberatesi al momento dell’impatto. Ed uno studio del 2003, pubblicato su Astronomy & Astrophisic, si spinge ancora più in la, mostrando forti evidenze di una marcata similitudine fra lo spettro di Eos e quello di alcune meteoriti insolite ritrovate sulla Terra, in particolare sulla pietra Divnoe ritrovata in Russia e presente sul mercato dei collezionisti di meteoriti. Onde ragion per cui, con “solo” 1000,00 € potete, se volete, portarvi a casa un pezzo dell’asteroide che ha dato origine ad Eos ed alla sua famiglia asteroidale! Come è possibile questo? In realtà al momento dell’impatto i frammenti si sono sparsi in tutte le direzioni ed a velocità diverse, fra cui quelle inidonee a far rimanere i frammenti in orbita a quella distanza, ma lanciandoli verso l’esterno e l’interno del Sistema Solare. In una lenta caduta verso il Sole, capita quindi che alcuni di questi frammenti cadano sulla Terra, o su altri corpi maggiori del Sistema Solare. Conosciamo meteoriti provenienti, ad esempio, dall’asteroide Vesta, ma anche da Marte. dalla Luna ecc. Ecco qui accanto uno dei frammenti posti in vendita sul mercato (specialmente in USA; Australia e Sud Africa molto attivo) dei meteoriti. Il cubetto accanto è di 1cm per ogni lato. (La pietra è stata tagliata con una fresa per mostrare l'interno, ed anche per ottenerne numerose sezioni di poco più di un millimetro di spessore che sono quelle che normalmente si incontrano sul mercato dei meteoriti).

M a torniamo all’occultazione dell’8 gennaio. Come GAM ci eravamo organizzati con due delle “classiche” postazioni per questo tipo di osservazione: la terrazza di casa Baruffetti e la terrazza dell’oratorio della parrocchia di don Michele. Pietro era assistito da Gabriele Tonlorenzi e Michele da Giancarlo Bonatti.

a torniamo all’occultazione dell’8 gennaio. Come GAM ci eravamo organizzati con due delle “classiche” postazioni per questo tipo di osservazione: la terrazza di casa Baruffetti e la terrazza dell’oratorio della parrocchia di don Michele. Pietro era assistito da Gabriele Tonlorenzi e Michele da Giancarlo Bonatti.

Le previsioni erano, come spesso accade, non perfettamente coincidenti. Secondo la IOTA-ES (sezione europea della organizzazione internazionale sulle occultazioni) noi dovevamo essere al limite inferiore della zona di occultazione, con una discreta probabilità di assistere ad un’occultazione molto marginale della durata di pochissimi secondi o frazioni di secondo. Per l’ EAON (una associazione a carattere europeo sviluppatasi autonomamente inizialmente nei paesi europei di lingue neolatine, ma in stretti rapporti con la IOTA), invece l’occultazione sarebbe avvenuta molto più a nord (Veneto e Lombardia). In questi casi è sempre meglio osservare, dato che è veramente difficile calcolare la posizione esatta di un oggetto distante oltre 300 milioni di km. Un piccolissimo errore di misura fatto in qualche osservazione passata, fa facilmente spostare la posizione reale dell’oggetto di qualche decina di km. Assieme alle due postazioni GAM si erano detti disponibili (attraverso una rete internet, Occultwatcher, che lega gli osservatori di tutto il mondo e invia materiale per le osservazioni, raccoglie i risultati, av visa di correzioni dell’ultima ora ecc.) altri 9 osservatori, dalla Francia all’Iran (su quest’ultimo, interessantissimo, aspetto ritorneremo più avanti). Alla prova dei fatti, per motivi diversi, solo 3 postazioni sono riuscite a seguire il fenomeno, mentre le altre non han potuto farlo per i motivi più diversi: dalle nuvole presenti in 5 postazioni, al forte vento che faceva “ballare” il telescopio ed il tetto dell’osservatorio di Piombino ed ha reso impossibile tentare l'osservazione, fino al campanile della chiesa di Michele che, ironia della sorte, ha “eclissato" il campo stellare meno di un minuto prima che l’occultazione avesse luogo….(a quel punto l’idea di don Michele di tagliare il campanile non aveva più tempo per essere messa in pratica (!). La presenza della Luna non lontana dal campo stellare ha poi fatto sì che dall’osservatorio comunale di Monte Agliale (Borgo a Mozzano – Lucca) il fondo cielo, fotografato col loro telescopio da 50 cm, era così luminoso che non permetteva di riconoscere la debole stellina interessata dall’occultazione. Si sono quindi avute le sole osservazioni positive di Massa e di Simone Bolzoni (Santhia, Piemonte). Quest'ultimo osservava in condizioni molto

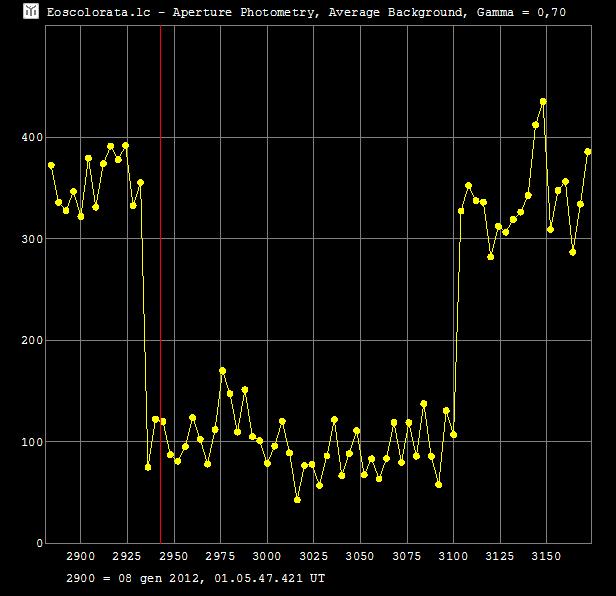

visa di correzioni dell’ultima ora ecc.) altri 9 osservatori, dalla Francia all’Iran (su quest’ultimo, interessantissimo, aspetto ritorneremo più avanti). Alla prova dei fatti, per motivi diversi, solo 3 postazioni sono riuscite a seguire il fenomeno, mentre le altre non han potuto farlo per i motivi più diversi: dalle nuvole presenti in 5 postazioni, al forte vento che faceva “ballare” il telescopio ed il tetto dell’osservatorio di Piombino ed ha reso impossibile tentare l'osservazione, fino al campanile della chiesa di Michele che, ironia della sorte, ha “eclissato" il campo stellare meno di un minuto prima che l’occultazione avesse luogo….(a quel punto l’idea di don Michele di tagliare il campanile non aveva più tempo per essere messa in pratica (!). La presenza della Luna non lontana dal campo stellare ha poi fatto sì che dall’osservatorio comunale di Monte Agliale (Borgo a Mozzano – Lucca) il fondo cielo, fotografato col loro telescopio da 50 cm, era così luminoso che non permetteva di riconoscere la debole stellina interessata dall’occultazione. Si sono quindi avute le sole osservazioni positive di Massa e di Simone Bolzoni (Santhia, Piemonte). Quest'ultimo osservava in condizioni molto  critiche (la stella era appena al limite della visibilità, e lui stava seguendo l'occultazione ad occhio nudo; per giunta l'occultazione è iniziata mentre stava spostando il suo telescopio da 30cm, non motorizzato, per ricentrare la stella) per cui non si sente di garantire una precisione migliore di 1 secondo sui tempi della sua osservazione, che potrebbe quindi essere durata 7s, ma con una incertezza di +/- 1,5s. . Trattando i risultati con il programma Occult.4, utilizzato per ricavare le sagome degli asteroidi sulla base delle osservazioni effettuate, si ottiene la sagoma quì a lato (linea celeste). Con 1 e 2 sono indicate rispettivamente le osservazioni di Baruffetti/Tonlorenzi e quella di Bolzoni. Se si da assoluta fiducia ai tempi dell'osservazione di Bolzoni allora la sagoma potrebbe arrivare a quella delineata dalla linea gialla. Saranno quindi necessarie osservazioni future, di buona precisione ed, ancor meglio, con più osservatori in contemporanea, per ricavare una sagoma più accurata di (221) Eos. Anzi molto probabilmente, essendo il risultato di un "urto" gigantesco, la forma che dobbiamo attenderci per Eos sarà verosimilmente irregolare (si veda, ad esempio, l'aspetto di Ida nella foto più in alto). Era quella dell'altra sera la quarta volta che venica osservata una occultazione da parte di Eos, la prima dall’Europa, ed anche nelle altre occasioni non c’erano mai stati più di due osservazioni in contemporanea, per cui l’asteroide può riservare ancora sorprese. In alto a destra è riportato il grafico (ottenuto mediante un programma di analisi del filmato effettuato con la telecamerina digitale inserita nel telescopio da 30 cm del GAM) dell’andamento della luminosità della stella. Sull'asse sinistro del diagramma compaiono valori di luminosità strumentale (come si vede la luminosità dei due oggetti, diventati a quel punto un unico punto di luce, al momento del''occultazione non è scesa a zero, ma è rimasta la luce del solo asteroide, circa 4 volte meno luminoso) mentre nella scala dei tempi (in basso) vengono misurati i frame video (ciascuno di 0,04s) a partire dall'inizio del filmato: per intendere la figura diciamo che ogni riga verticale segna l'inizio di un nuovo secondo. Dalla riduzione dei dati si ricava che l’occultazione, dalla osservazioni GAM, è durata (per Massa) 6s,72 centrati sull’istante 2h06m00s.412 (+/- 0s.09)

critiche (la stella era appena al limite della visibilità, e lui stava seguendo l'occultazione ad occhio nudo; per giunta l'occultazione è iniziata mentre stava spostando il suo telescopio da 30cm, non motorizzato, per ricentrare la stella) per cui non si sente di garantire una precisione migliore di 1 secondo sui tempi della sua osservazione, che potrebbe quindi essere durata 7s, ma con una incertezza di +/- 1,5s. . Trattando i risultati con il programma Occult.4, utilizzato per ricavare le sagome degli asteroidi sulla base delle osservazioni effettuate, si ottiene la sagoma quì a lato (linea celeste). Con 1 e 2 sono indicate rispettivamente le osservazioni di Baruffetti/Tonlorenzi e quella di Bolzoni. Se si da assoluta fiducia ai tempi dell'osservazione di Bolzoni allora la sagoma potrebbe arrivare a quella delineata dalla linea gialla. Saranno quindi necessarie osservazioni future, di buona precisione ed, ancor meglio, con più osservatori in contemporanea, per ricavare una sagoma più accurata di (221) Eos. Anzi molto probabilmente, essendo il risultato di un "urto" gigantesco, la forma che dobbiamo attenderci per Eos sarà verosimilmente irregolare (si veda, ad esempio, l'aspetto di Ida nella foto più in alto). Era quella dell'altra sera la quarta volta che venica osservata una occultazione da parte di Eos, la prima dall’Europa, ed anche nelle altre occasioni non c’erano mai stati più di due osservazioni in contemporanea, per cui l’asteroide può riservare ancora sorprese. In alto a destra è riportato il grafico (ottenuto mediante un programma di analisi del filmato effettuato con la telecamerina digitale inserita nel telescopio da 30 cm del GAM) dell’andamento della luminosità della stella. Sull'asse sinistro del diagramma compaiono valori di luminosità strumentale (come si vede la luminosità dei due oggetti, diventati a quel punto un unico punto di luce, al momento del''occultazione non è scesa a zero, ma è rimasta la luce del solo asteroide, circa 4 volte meno luminoso) mentre nella scala dei tempi (in basso) vengono misurati i frame video (ciascuno di 0,04s) a partire dall'inizio del filmato: per intendere la figura diciamo che ogni riga verticale segna l'inizio di un nuovo secondo. Dalla riduzione dei dati si ricava che l’occultazione, dalla osservazioni GAM, è durata (per Massa) 6s,72 centrati sull’istante 2h06m00s.412 (+/- 0s.09)

E, per finire, una curiosità. Come accennavamo si era "prenotato" per l’osservazione di questa occultazione da parte di Eos, anche un osservatore iraniano, Farzad Ashkar. Sebbene sia stato sfortunato perché le nuvole gli hanno impedito di partecipare all’osservazione, si merita qualche nota in più, perché si tratta di una circostanza e di un personaggio non consueto. Non è da tutti i giorni, infatti, che un’occultazion

E, per finire, una curiosità. Come accennavamo si era "prenotato" per l’osservazione di questa occultazione da parte di Eos, anche un osservatore iraniano, Farzad Ashkar. Sebbene sia stato sfortunato perché le nuvole gli hanno impedito di partecipare all’osservazione, si merita qualche nota in più, perché si tratta di una circostanza e di un personaggio non consueto. Non è da tutti i giorni, infatti, che un’occultazion e “colpisca” Massa ed una città dell’Iran, distante quasi 4000 km. Occorre un angolo particolare dell’orbita dell’asteroide e della rotazione terrestre e che la zona di cielo in cui si trova apparentemente l’asteroide in quei pochi minuti sia visibile sopra l’orizzonte, oltre ovviamente che il cielo sia in quel momento buio per entrambe le postazioni. Stavolta tutte queste circostanze si erano avverate. Per un caso fortunato ciò si ripeterà il prossimo 17 gennaio con un evento che coinvolgerà un altro asteroide, Huenna, che dovrebbe essere visibile da entrambe le città (e che avremo quindi un motivo in più per osservare).

e “colpisca” Massa ed una città dell’Iran, distante quasi 4000 km. Occorre un angolo particolare dell’orbita dell’asteroide e della rotazione terrestre e che la zona di cielo in cui si trova apparentemente l’asteroide in quei pochi minuti sia visibile sopra l’orizzonte, oltre ovviamente che il cielo sia in quel momento buio per entrambe le postazioni. Stavolta tutte queste circostanze si erano avverate. Per un caso fortunato ciò si ripeterà il prossimo 17 gennaio con un evento che coinvolgerà un altro asteroide, Huenna, che dovrebbe essere visibile da entrambe le città (e che avremo quindi un motivo in più per osservare).

Farzad Ashkar è uno dei due coordinatori della IOTA-ME . Cioè l’articolazione Medio Orientale dell’organizzazione internazionale per le occultazioni. Raccoglie prevalentemente osservatori di lingua araba, che vanno dal Marocco al Kazakhstan, dalla Turchia alla Somalia, che collaborano (come si usa da sempre in astronomia, la scienza meno vincolata “da confini terrestri”) con gli altri osservatori del pianeta. Per chi legga il Farsi (la lingua persiana) e l’inglese, consigliamo di dare un’occhiata al loro bollettino semestrale delle osservazioni. http://www.asteroidoccultation.com/observations/IOTA_MEnewsletter6.pdf

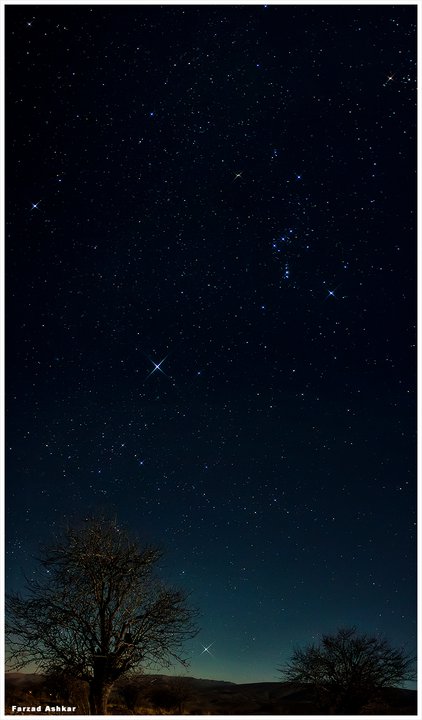

Ashkar è stato anche animatore, nel suo paese, di una associazione ch si intitola “astronomi senza frontiere”. Vive ed insegna astronomia a Shiraz, la sesta città (per popolazione; 1.700.000 abitanti) dell’Iran, e che è stata capitale della Persia prima che la stessa venisse trasferita, nel 1794, a Teheran. Tuttora Shiraz è un centro culturale di primo’ordine, capoluogo della regione di Fars. E’ questa la regione storica di origine dei Persiani (il farsi è la lingua nazionale, e lo stesso nome Persia deriva dalla traduzione degli antichi greci del nome degli abitanti della città). Per questo motivo a poche decine di km da Shiraz si possono ammirare gli splendidi resti di Persepoli, oppure la tomba di Ciro il Grande a Pasargadae. Ashkar Farzad è anche un ottimo fotografo (di soggetti naturalistici e astronomici) si vedano le sue foto sul suo spazio di Facebook (http://www.facebook.com/farzad.ashkar/photos) . Le due foto finali mostrano Ashkar davanti all’osservatorio dell’Università di Shiraz, ove insegna e da dove effettua occultazioni col 30cm (dello stesso tipo di quello GAM) in dotazione all’osservatorio, ed una sua splendida foto del cielo invernale dalla campagna intorno a Shiraz. Con questa, che è un po’ il sogno di ogni astrofilo europeo, Orione alto nel cielo, con sotto Sirio ed ancora più in basso, poco sopra l'orizzonte, la mitica Canopo invisibile dall’Europa, cogliamo occasione per salutare tutti i lettori del sito, augurando un

Buon 2012